したい人

本や書類は捨て時がわからず、増えてしまいがち。断捨離しようにも、どうしたらいいのか悩みます。

正しいやり方で断捨離すればスッキリするのはもちろん、快適で幸せな生活が手に入ります!

こんまり流「片付けの魔法」は、ただの片付けノウハウではなく「片付けられる人になるための方法」です。

この記事では、本と書類の断捨離について以下を解説しています。

・こんまり流の片付けとは

・本や書類の片付け方6Step

・判断に迷う書類とデータ保存のすすめ

・本と書類を断捨離してみた

これを読めば、本と書類を断捨離できますよ!

ぜひ、最後までお読みになってくださいね♪

こんまり流の片付けとは

こんまり流の片づけは、他とどう違うのか。

ポイントは3つ。

1.一度片付けたら二度と元に戻らない

こんまり流「片付けの魔法」は、一度片付けたら二度と元に戻らないというもの。

したい人

片付けるだけで、簡単に新しい人生のスタートを切れます。

2.一気に・短期に・完璧に片付ける

このメソッドは、家中の断捨離をモノ別に「一気に・短期に・完璧に」終わらせるというもの。

ですが、忙しい毎日のなかでそれができる人は、多くないように思います。

したい人

一気に全てできなくても、モノ別にできるところを片付けるだけでも効果はあります。

モノに対する考え方が変わり、「好きなモノ」に囲まれた生活を手に入れることができます。

3.ときめきを基準に判断

こんまり流は、ときめくかどうかで処分するものを判断します。

したい人

こんまりメソッドを本や書類に当てはめた方法で、詳しく解説していきます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ac05fd6.23d175a4.1ac05fd8.850d2830/?me_id=1213310&item_id=14235322&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1201%2F9784763131201.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext) | 人生がときめく片づけの魔法 [ 近藤麻理恵 ] |

本や書類の片付け方6Step

Step1.本を床に並べる

Step2.1冊ずつ手に取り残すか判断

Step3.不要な書類を処分

Step4.残す書類を2つに分類

Step5.保存の書類を使用頻度で分ける

Step6.収納

こんまり流「片付けの魔法」は、まず捨てることを終わらせてから収納します。

したい人

リバウンドする可能性が高まるので、捨て終わってから収納場所を考えます。

散らかるのが心配な場合、本と書類を分けてやるのがおすすめです。

Step1.本を床に並べる

持ってる本を、全て床に並べます。

したい人

長く同じ場所から動いてないものは、寝ていて気配を消している状態とのこと。

床に置かれているものも含め、一度動かしてあげることで必要かどうかがわかりやすくなります。

量が多い場合は、カテゴリーごとに分けて積んでいきます。

- 一般書籍(読みもの)

- ➡実用書(参考書・レシピ本など)

- ➡観賞用(写真集など)

- ➡雑誌

Step2.1冊づつ手に取り残すか判断

積み上げたら、一冊づつ手に取り残すか判断します。この時、決して中を読んではいけません。

したい人

持ってみて、ときめくかどうかが判断基準です。

ポイントは本棚に並んでるのを想像して、うっとりするかどうか。

「読み返したくなるのでは」と思うかもしれませんが、その可能性は限りなく低いとのこと。

同じく、未読本もときめかなければ処分します。

したい人

本当に読みたいものはすぐ読むはず。「読まなくては」と重荷になってるなら、処分した方がスッキリします。

これで不要と判断したものは、処分します。

Step3.不要な書類を処分

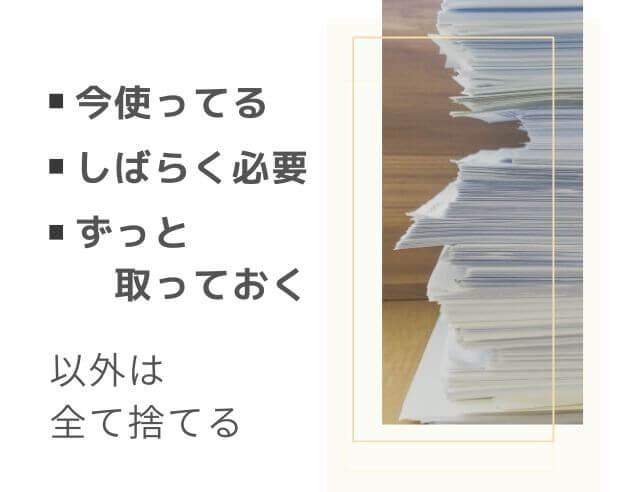

書類は、全捨てが基本です。

以下に該当しない書類は、全て捨てます。

- 今使ってる

- しばらく必要

- ずっと取っておく

※これには、ラブレターや日記などは含めません

Step4.残す書類を2つに分類

Step3で残った書類を、今度は2つに分けます。

- 未処理

- 保存

未処理の書類とは、自分が処理しなければならないもの。返信が必要な手紙や提出予定のものや、目を通すつもりの新聞などがこれに当たります。

立てられるタイプの収納ボックスを用意し、ひとまとめにしておきましょう。

保存の書類は、保証書などきっちりと役割のあるもので、捨ててはならないものです。

Step5.保存の書類を使用頻度で分ける

保存の書類は、さらに使用頻度で分けます。

- 使用頻度の低いもの:契約書類

- 使用頻度の高いもの:契約書類以外

使用頻度の低いものは、契約書類(保険証券・保証書・賃貸の契約書)。クリアファイルなどにひとまとめにしておきましょう。

それ以外は使用頻度の高いものと考えます。(書類整理は、これをいかに減らすかが大事)

雑誌の切り抜きやセミナーのレジュメ(今使ってるものに限る)など、見やすいようにブック状のクリアファイルに入れます。

Step6.収納

不要なものを処分し終わったら、収納します。

書類は、以下の3つに分類されます。

- 未処理:立てられるタイプの収納ボックス

- 保存(契約書):クリアファイル

- 保存(契約書以外):ブック状のクリアファイル

全てのモノの定位置を決め、立てて収納が基本です。

本・書類はそれぞれ1カ所にまとめ、分散させないようにしましょう。

したい人

1ヶ所にすることで探し物をしなくなり、ダブり買いも減らせます。

場所を決めることで、散らかることを防げます。これが収納の本質です。

判断に迷う書類とデータ保存のすすめ

どうしても判断のつかないものは、データで保存し処分するのがおすすめです。

したい人

保管場所が必要ないうえ、見つけやすく劣化もしないというメリットがあります。

データで保存ということも選択肢に入れると、判断しやすくなるかもしれません。

判断に迷う書類を、いくつか紹介します。

セミナー資料

したい人

勉強し直しのために保管してても、学び直す可能性は限りなく低いです。

いつやるのか。具体的に予定がないなら、処分しましょう。

カードの明細書/公共料金明細

確認、または家計簿に記入したら処分します。

電化製品などの保証書/取扱説明書

保証書と取扱説明書は、一緒に保管してることが多いです。

保証書は、クリアファイルにまとめて保管しましょう。

説明書は、過去に引っ張り出して見たことがないものは、処分します。

- 保証書:クリアファイルにまとめて保管

- 説明書:見たことがないものは処分

したい人

仮に困っても、なんとかなります。

年賀状

お年玉番号の確認が終わったら、処分しましょう。

翌年分の住所確認のために必要な場合は、それまで保管します。

給与明細

手元に置いておくのは1年分など、決めておきましょう。

扶養の確認で使うことがあります。そうでなければ、確認後捨ててかまいません。

本と書類の断捨離をしてみた

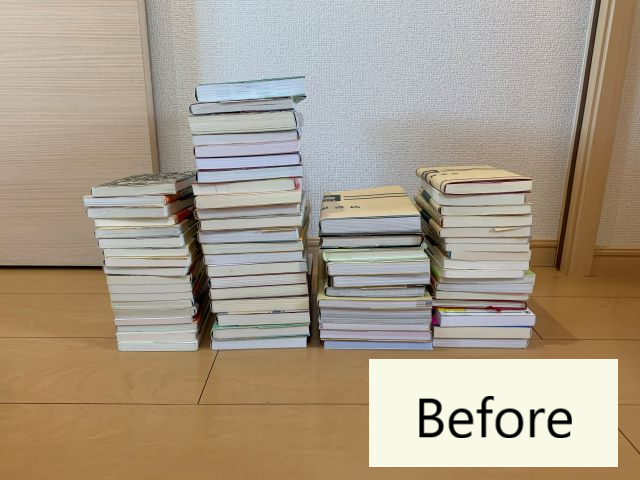

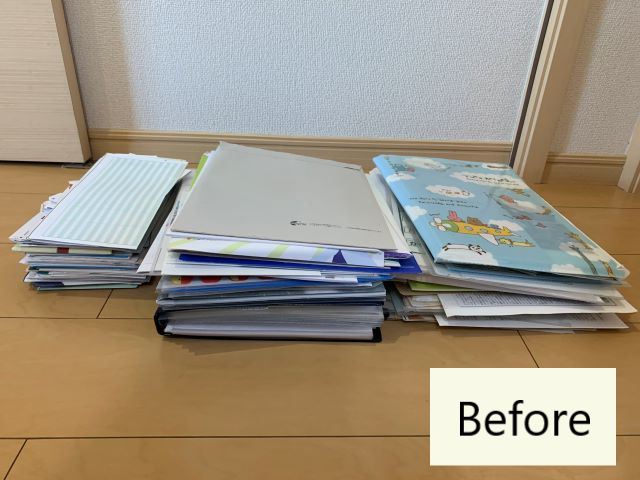

実際に本と書類を断捨離してみました。

Step1.本を床に並べる

家にある本を集めてみました。定期的に不要なものは処分するようにしていましたが、思ってたより多かったです。

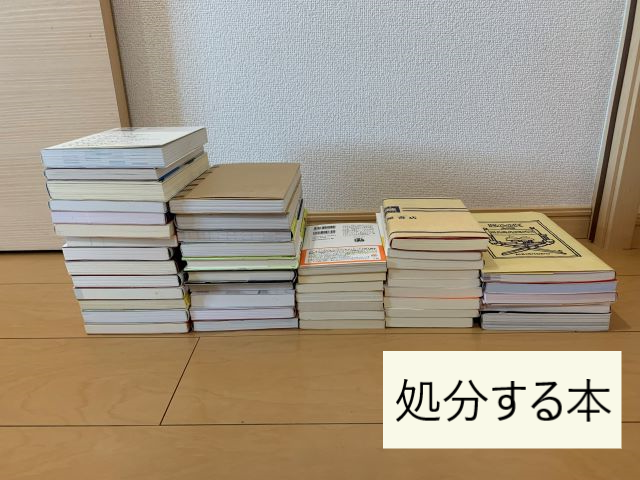

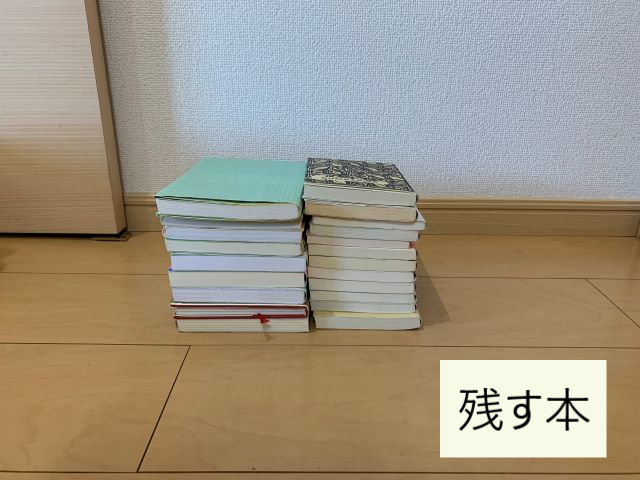

Step2.1冊ずつ手に取り残すか判断

いるものといらないものに分けます。

不要なものがこちら☟

そして、残すものがこちら☟

したい人

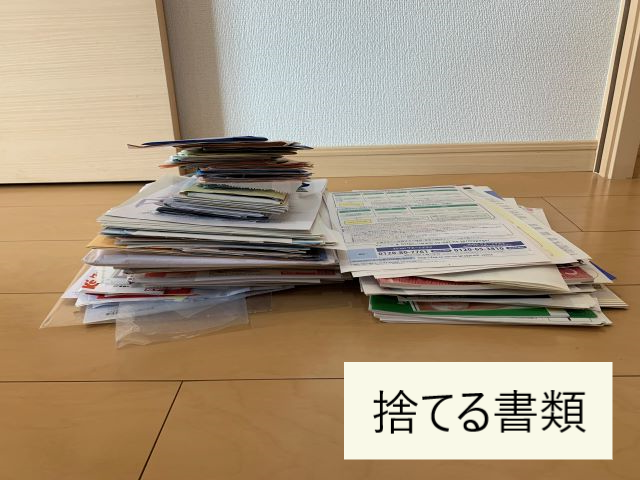

Step3.不要な書類を処分する

家にある書類を、全て出します。

今使ってる・しばらく必要・ずっと取っておくに該当しないものを処分します。

処分する書類がこちら☟

したい人

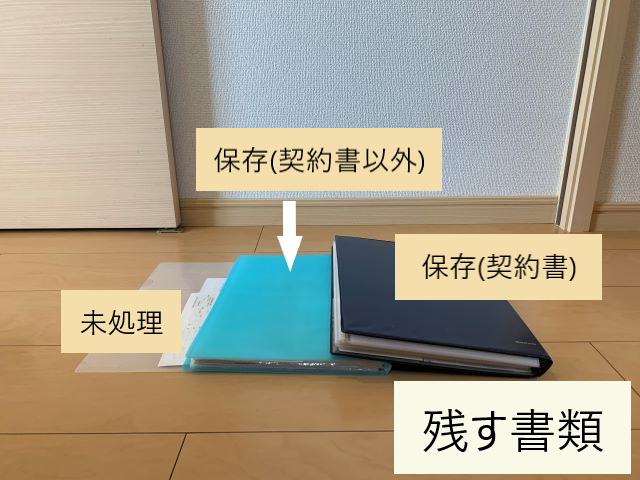

Step4・5.残す書類を分類

残りを、保存か未処理に分けます。

さらに、未処理を契約書と契約書以外に分類します。

分けたのが、こちら☟

かなりスッキリ!

こんまり流で推奨してるファイルとは違います。

見やすさや量から、ひとまず使いやすいファイルをセレクト。

Step6.収納

それぞれ処分したので、収納します。☟

したい人

それぞれの収納ケースに納まればいいと思ってましたが、余裕でした。

今後も、溢れることがないようにしたいと思います。

本や書類を断捨離するだけでもスッキリ

こんまり流の「片付けの魔法」を参考にした方法で、本や書類の断捨離方法を解説しました。

実際は家の片付けを「一気に、短期に、完璧に」終わらせる方法。ですが、忙しいなかそれをできる人は限られていることと思います。

一気にやることは難しくても、考え方を知ったうえで少しづつやる。それだけでも、効果はあります。

したい人

必要なものだけになると、探すことがなくなります。ときめくモノの割合が増えていくと、幸せも実感できますよ!

ぜひ、参考にしていただけると嬉しいです♪